No.1

接着の基礎について

接着剤の分類

接着剤の種類はさまざまです。

ひとことで接着剤といっても、その種類は多種多様です。

お客様における生産工程や適用個所などによって、さまざまな接着剤が利用されています。

接着剤の分類の方法は多数あります。いくつかの例を以下に記載します。

主成分による分類

-

無機系接着剤

セメントの他、1000℃以上の高温に耐えるものがありますが、現在は少数派です。

- 珪素系(水ガラス、シリケート)

- カルシウム系(セメント、石膏)

-

有機系接着剤

ほとんどの接着剤が有機系になります。

- 熱可塑性樹脂

- 熱硬化性樹脂

- ゴム・エラストマー

形態による分類

-

水分散系

樹脂を乳化させ、水に分散させた水性接着剤です。

- エポキシ樹脂系

- ポリ酢酸ビニル系

- ニトリルゴム系

-

溶液系

溶剤揮散型の接着剤など、溶剤に樹脂を溶かした接着剤です。

- フェノール樹脂

- 酢酸ビニル系

- クロロプレンゴム系

-

無溶剤系

シリコーンゴム系、エポキシ樹脂系など、化学反応によって硬化する接着剤です。

- エポキシ樹脂系

- アクリル樹脂系

- シリコーンゴム系

-

固体系

塊状、粉末、フィルム状など、固体タイプの接着剤です。

- エポキシ樹脂系

- スチレンブタジエンゴム系

硬化方法による分類

-

溶剤揮散型

有機溶剤が蒸発することによって硬化します。

(例)ゴムのり、プラモデル用接着剤- 酢酸ビニル系

- ニトリルゴム系

-

湿気硬化型

空気中の水分と反応して硬化します。

(例)瞬間接着剤、シリコーン系液状ガスケット- シアノアクリレート系

- シリコーンゴム系

-

加熱硬化型

加熱することで樹脂中の硬化剤が活性化し、硬化します。

(例)一液エポキシ樹脂- エポキシ樹脂系

- アクリル樹脂系

-

硬化剤混合型

本剤と硬化剤を混合することによって硬化します。

(例)二液エポキシ樹脂- エポキシ樹脂系

- シリコーンゴム系

- アクリル樹脂系

-

嫌気硬化型

金属部で空気を遮断すると硬化します。

ねじ部、嵌合部、パイプ配管などに利用されます。- アクリル樹脂系

-

紫外線硬化型

紫外線を照射することにより短時間で硬化します。

封止剤、ガラス、透明プラスチックの接着に利用されます。- アクリル樹脂系

- エポキシ樹脂系

-

熱溶融型

溶融状態で塗布し、冷えると固まって接着します。

包装、製本などに利用されています。- スチレンブタジエンゴム系

-

感圧型

常温で圧力を加えることによって接着します。

粘着テープ、シールなどに利用されています。- アクリル樹脂系

-

再湿型

切手など、乾燥接着面を水等で濡らすことで接着性を回復させた後、張り合わせることができる接着剤です。

- クロロプレンゴム系

- デンプン系

接着剤の理論

そもそも接着とは何なのでしょうか。

ここでは接着という概念を簡単にご説明します。

まず接着の強さを決定する要因を考えてみましょう。

皆様の設計のニーズにおいても接着の強さは重要なポイントと思います。

接着の強さを決定する要因

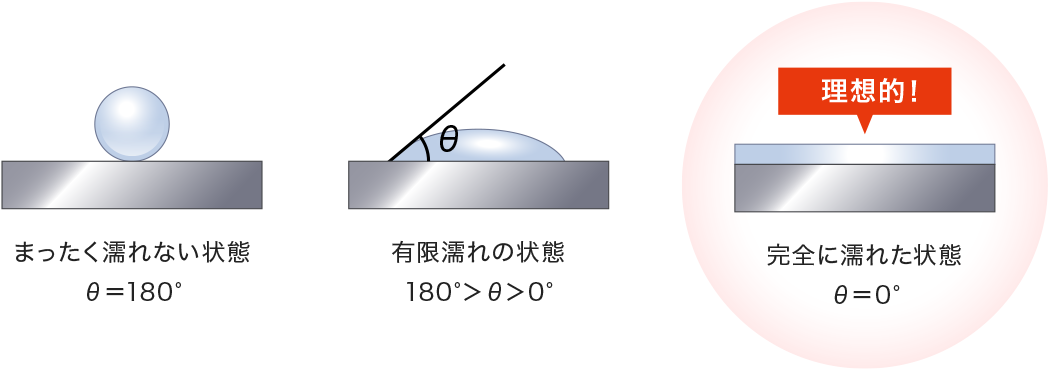

濡れと接触角

接着剤が被着体において完全に濡れた状態にあることが理想的です。

濡れ方によって接着の強さが異なります。濡れの程度は接触角で評価します。

結合の仕組み

結合の仕組みにはさまざまな説があります。それぞれの結合プロセスによって接着の強さが異なります。

物と物とが結合する仕組みには以下のような説があります。

-

化学結合説

接着剤によって被着体と接着剤が化学反応を起こします。この化学反応によって分子同士が結合するので、接着力は強いものとなります。

-

吸着説

接着剤によって被着体と接着剤が水素結合を起こします。これによって原子同士が引き合う力が生まれます。この引き合う力によって吸着するので、接着力としては弱いものとなります。

-

投錨効果説

接着剤が被着体表面のすき間に入り込み結合します。投錨効果の大きさにより、接着力は変わります。

-

静電気説

いわゆる静電気による効果によって生まれる結合力です。接着力は弱いものとなります。

-

相互拡散説

接着剤が被着体を溶かすことで、2つの物体が溶け合って結合します。2つの物体が溶け合うので、接着力は強いものとなります。

接着したものに対する剥がされる力のかかり方

接着されたものに対する剥がされる力のかかり方もさまざまです。

以下のような力のかかり方を考慮して接着剤の選定や塗布方法を導き出します。

-

上下に引っ張られる力(引張り)

-

ずれる力(引張りせん断)

-

端から引き剥がされる力(割裂)

-

まくれ上がる力(はく離)

接着剤の選び方

接着剤を選ぶ際には、以下のことを考慮する必要があります。

接合部にかかる外部からの力や負荷の大小の観点から

- 要求する接着の強さ

- 薬品の使用の有無

- 接合部の構造設計

- 耐用期間

- 生産時の温度・湿度

被着体の材質や表面状態の観点から

- 油・汚れの付着

- 難接着材質・酸化被膜

- 表面の粗さ・平滑性

作業性および自動化の観点から

- 許容できる硬化時間と養生時間

- 取り扱いやすさ

- 塗布のしやすさ

- 保管の取り扱いやすさ

安全衛生の観点から

- 外部環境に与える影響

- 法規制(消防法、労働安全衛生法等)

- 作業者への安全衛生対策や応急処置

まとめ

以上のような要因を複合的に考慮したうえで設計ニーズを導き出し、接着剤の選定を行うことが必要です。

ぜひ、皆様の設計ニーズをお聞かせください。

スリーボンドでは、皆様の設計ニーズに最も適した製品づくりを心がけています。